| ※記事内に商品プロモーションを含む場合があります |

団塊世代ジュニアの年齢に関する情報を調べている方にとって、団塊世代やその子ども世代が社会に与えた影響や、今なお続く課題は気になるテーマではないでしょうか。この記事では、団塊世代ジュニアの年齢層を軸に、団塊世代の年齢や時代背景から始まり、団塊ジュニア世代が社会に出た就職氷河期との関係、そしてかわいそうとも評される背景や悲惨といわれる現実についても掘り下げていきます。

さらに、団塊ジュニア世代の価値観の変化や、勝ち組・負け組といった見方、団塊ジュニアの前の世代との違いなども丁寧に比較します。また、団塊ジュニアの子供に関する世代間のつながりや、団塊の世代が一部で嫌われる理由など、世代間ギャップに関わるトピックにも触れていきます。

団塊世代ジュニアを取り巻く社会構造や時代背景を整理し、より深く理解することで、今の日本社会が抱える課題やその根本にある価値観の違いを読み解く手がかりになるでしょう。

| ✅ 記事のポイント |

|

団塊世代ジュニアの年齢層と特徴

|

団塊世代の年齢と時代背景

団塊世代とは、第二次世界大戦後の第一次ベビーブーム期、すなわち1947年から1949年の間に誕生した人々を指す呼称です。この時期に日本全国で出生率が急上昇し、特に都市部では学校や住宅、就職口の不足が社会問題となるほどでした。団塊世代は、戦後の混乱から立ち直る過程で育ち、日本の復興と高度経済成長の歩みに深く関わってきた世代です。

この世代の特徴は、その人口規模の大きさに加え、受けてきた教育制度や就労環境、生活様式が明確に時代背景と連動している点にあります。高度経済成長期には大量の労働力が求められ、団塊世代は企業社会において極めて重要な役割を果たしました。その中で「会社に尽くすことが美徳」とされる価値観が根付き、労働時間の長さや転職の少なさなど、今とは異なる職業観が形成されました。

2025年現在、団塊世代はおおよそ75歳前後となっており、多くの人が引退後の生活を送っています。多くは年金受給者となり、医療や介護といった社会保障の主要な対象となっています。また、社会的影響力も依然として大きく、政治や経済の場面でも存在感を保ち続けています。

さらに、団塊世代は子どもを多く持った傾向があり、その子どもたち、すなわち団塊ジュニア世代に与えた影響も見逃せません。教育熱心でありながら、自らの成功体験を子に押しつけがちであったことも指摘されており、その結果、団塊ジュニアの進学・就職・家庭形成において、親の影響が色濃く現れています。こうした歴史と背景を踏まえることで、団塊ジュニア世代の理解がより立体的になるのです。

団塊の世代とはどのような世代か

団塊の世代は、単なる人口の多さだけで語るには不十分なほど、日本の戦後社会のあらゆる局面に深く関わってきました。この世代は、焼け野原からの復興を目の当たりにし、物資の乏しい中で育ちながらも、高度経済成長という奇跡的な時代を経験したことで、日本社会に対する強い帰属意識と労働観を身につけました。

具体的には、「三種の神器」と呼ばれたテレビ、冷蔵庫、洗濯機が一般家庭に普及したのはこの世代の成長期であり、彼らはその恩恵を直に感じた最初の世代でもあります。また、「終身雇用」や「年功序列」といった雇用制度の恩恵を大いに受け、会社での安定したキャリアを築き、退職金や年金によって老後の安心を得ることができました。

住宅取得に関しても、地価が今よりも手頃だった時代にマイホームを購入し、持ち家志向を強く持つ傾向があります。多くの団塊世代は核家族の中心として家庭を築き、消費行動にも積極的でした。テレビCMや雑誌の特集では常に注目され、企業のマーケティング戦略の中でも重要なターゲット層として扱われてきました。

このような背景を持つ団塊の世代は、政治面でも大きな影響力を持っています。選挙では高い投票率を誇り、政策決定にも一定の影響を与えてきました。さらに、彼らの存在は団塊ジュニア世代の形成や行動様式にも大きく関係しています。団塊ジュニア世代は、親世代である団塊の価値観を反映しつつ、それに対する葛藤も抱えて育ったため、両世代は密接に関連して語られる必要があるのです。

団塊ジュニア世代の年齢層とその定義

団塊ジュニア世代とは、一般的に1971年から1974年に生まれた人々を中心とした世代を指し、団塊世代の子どもたちに該当します。広義では1971年から1980年頃までの出生者を含めることもありますが、いずれにせよ、日本における第二のベビーブーム期に該当する人口の山を形成する世代です。

この世代の特徴は、まずその人口規模の大きさにあります。団塊世代と同様、学校や就職において競争が激しく、常に「定員オーバー」の状態で人生の節目を迎えることが多かったのです。2025年時点での年齢はおおむね45歳から54歳の間にあり、社会・経済の中心的役割を担っている年代でもあります。

団塊ジュニア世代が社会に出た1990年代から2000年代初頭は、バブル経済の崩壊後にあたり、就職氷河期と重なっています。このため、新卒一括採用という制度の恩恵を受けにくく、正社員としての職を得られなかった人が多く存在します。その結果、非正規雇用、派遣社員、契約社員といった不安定な働き方を余儀なくされるケースも多く、現在に至るまでその影響が続いています。

さらにこの世代は、親の介護と子育てを同時に抱える「ダブルケア」に直面する人が多いのも特徴です。高齢の団塊世代を支えながら、自らの家庭や子どもの教育にも責任を負うことで、経済的・精神的なプレッシャーが重なりやすい状況にあります。また、住宅ローンや老後資金の準備が遅れがちで、生活設計に不安を抱える人も少なくありません。

一方で、IT革命やインターネットの普及といった社会変化の只中で成人を迎えたことから、情報リテラシーが高く、柔軟な価値観を持つという強みもあります。バブル経済の終焉をリアルタイムで経験し、現実的な判断力を備えた世代であるため、保守的かつ実利的な考え方が浸透しています。このように団塊ジュニア世代は、単なる年齢の区切りではなく、複雑な時代背景と社会構造を反映した、多面的な特性を持つ世代といえるでしょう。

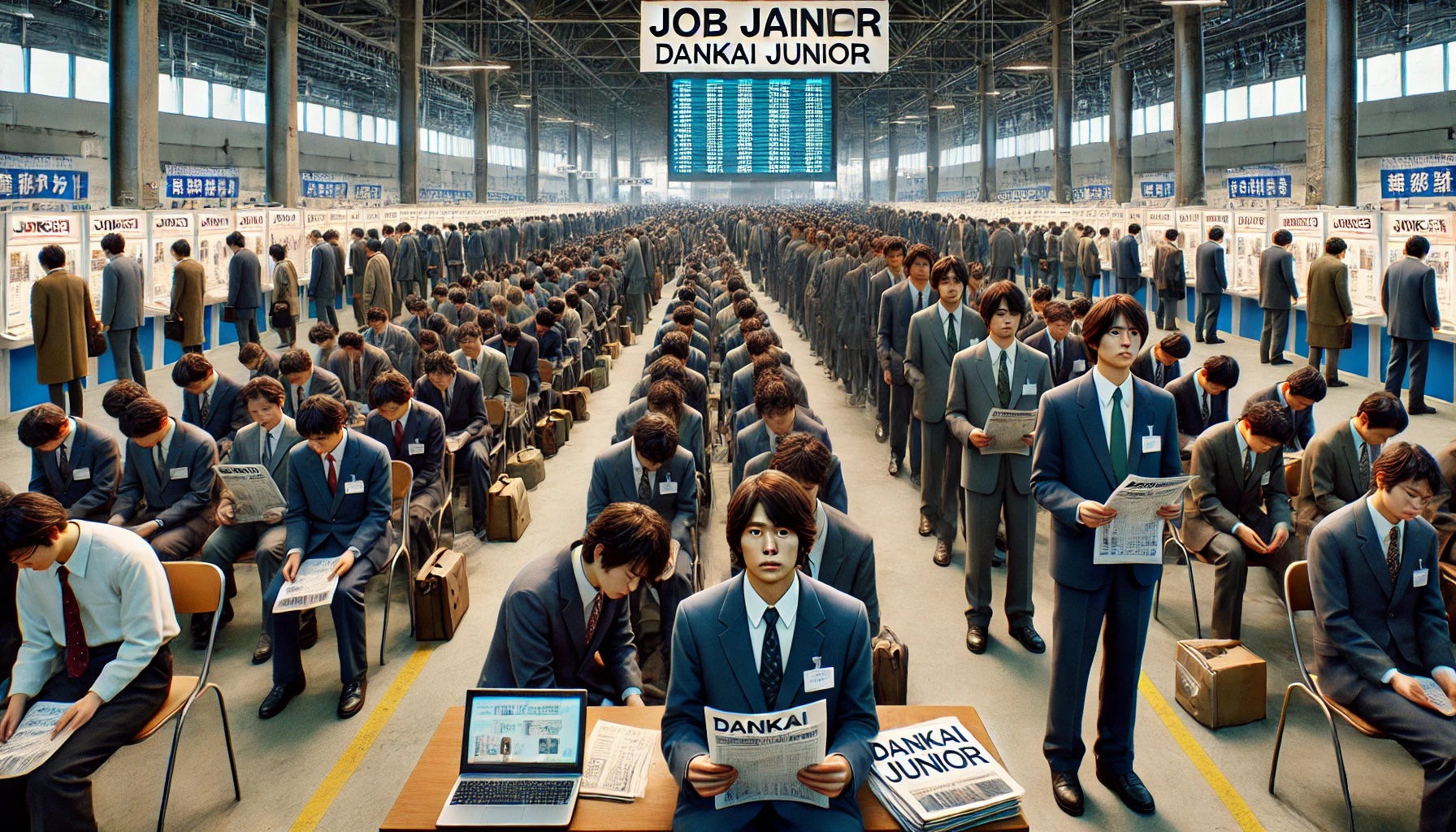

団塊ジュニアと就職氷河期の関連性

団塊ジュニア世代は、就職氷河期と呼ばれる厳しい雇用環境の中で社会に出たことが大きな特徴です。就職氷河期とは、1993年頃から始まり2005年頃まで続いたとされる期間で、日本経済がバブル崩壊の影響を強く受け、景気が長期的に低迷していた時代です。この時期には企業の新卒採用が大幅に削減され、多くの若者にとって就職は非常に困難な課題となりました。

団塊ジュニア世代は1971年から1980年前後に生まれた人々で、ちょうどこの就職氷河期の時期に大学や専門学校を卒業し、社会へと出ていきました。しかし、人口の多い世代でもあるため、そもそも競争が激しかった上に、企業の採用枠が極端に少なかったため、正社員としての採用が叶わなかった人も多くいました。結果として、フリーターや契約社員として働くことを余儀なくされたケースが少なくありません。

このような背景は、彼らのキャリア形成に深刻な影響を与えました。若い時期に正規雇用の経験を積むことができなかったため、昇進や転職の機会に恵まれず、生涯年収に大きな差が生まれる要因となったのです。加えて、非正規雇用での不安定な生活は、結婚や出産、住宅の購入といったライフイベントにも大きな影響を及ぼしました。

現在でも、非正規雇用のまま中高年を迎えている人が多く、将来的な年金や老後資金に不安を抱えている層も少なくありません。一方で、こうした厳しい環境を経験してきたことにより、自立心や自己責任意識が強く、自己啓発やスキルアップに積極的な人も多いのが特徴です。柔軟な働き方や副業、フリーランスといった多様な労働形態を取り入れている人も増えています。

つまり、団塊ジュニア世代と就職氷河期の関係は、単なる時代の一致だけでなく、人生設計や価値観にも深い影響を及ぼしており、その複雑な背景を理解することが重要です。

団塊ジュニア世代がかわいそうと言われる理由

団塊ジュニア世代が「かわいそう」と形容されるのは、社会構造や経済的環境の変化に翻弄され、期待された成果が得られにくかった点にあります。まず、彼らは親世代である団塊の世代と比較されることが多く、その経済的格差が注目されやすい傾向にあります。団塊世代は高度経済成長の恩恵を受け、安定した職業と豊かな生活を享受できた一方で、団塊ジュニアは就職氷河期に直面し、出発点から不利な状況に置かれてきました。

また、団塊ジュニア世代は人口規模が大きいことから、教育・就職・住宅など人生の各ステージで競争が激しく、その都度ハードルの高さを痛感する場面が多かったと言えます。例えば、大学進学では偏差値競争が激化し、就職では前述のように採用枠の縮小に苦しみました。さらに、社会人として安定し始めた頃にはリーマンショックや東日本大震災といった不測の経済・社会的な困難にも見舞われました。

こうした積み重ねにより、努力しても報われにくい、もしくは正当に評価されにくいという印象が形成され、「かわいそうな世代」として語られることが多くなったのです。また、結婚や出産を経済的理由で断念せざるを得ない人も多く、晩婚化や少子化といった社会問題とも関連づけられることがあります。

ただし、すべての団塊ジュニア世代が同様の境遇にあるわけではなく、厳しい状況を跳ね返して成功を収めた人も少なくありません。また、デジタル技術に親しんできた経験を生かし、IT業界やクリエイティブ分野で活躍している人も存在します。そのため、「かわいそう」と一括りにするのではなく、多面的な視点で彼らの現状や背景を理解することが求められています。

団塊ジュニア世代の子供たちの今

団塊ジュニア世代の子どもたちは、現在の日本社会において幅広い年齢層にわたって存在しています。小学生や中学生の子を持つ親もいれば、すでに大学生や社会人となっている子どもを持つ家庭もあります。世代全体としてみると、団塊ジュニアは子育てと親の介護の両方を抱える「ダブルケア世代」としても知られており、非常に多忙かつ責任の重い生活を送っています。

この世代の親としての特徴は、自らが経験してきた厳しい社会環境を反映し、子どもにはより良い環境や将来の可能性を提供したいという強い思いを持っている点にあります。特に教育面においては、早期教育や習い事、進学対策などに積極的であり、家庭内での学習支援にも熱心です。また、インターネットやスマートフォンの活用にも慣れているため、デジタルツールを使った学習環境の構築にも積極的です。

一方で、自らの収入や資産形成に課題を抱える人も少なくありません。非正規雇用や転職歴の多さ、年功序列の崩壊などにより、十分な教育費を捻出することが難しい家庭もあり、そうした家庭では子どもの進学選択肢が限定されるリスクもあります。また、子どもの教育に力を入れる一方で、親の介護という問題も現実的な負担となっており、精神的・経済的・時間的な余裕を失いやすい状況です。

さらに、少子化が進行する現代において、団塊ジュニアの子どもたちが将来の労働力や社会保障の支え手として期待される側面もあります。このような期待と現実のギャップに悩みながらも、子どもに少しでも良い環境を与えようと奮闘している親が多いのが実情です。

このように、団塊ジュニア世代の子育てには希望と苦労が共存しており、社会全体での理解と支援が求められるテーマとなっています。

団塊世代ジュニアの年齢が抱える社会的な影響

|

団塊ジュニア世代の悲惨な現実とは

団塊ジュニア世代は、社会的な制度や経済環境の変化の中で、特に不利な立場に置かれてきた世代のひとつです。彼らが直面してきた「悲惨」と形容される現実には、複数の要素が絡んでいます。

まず、団塊ジュニア世代は就職氷河期に社会に出たため、正規雇用のチャンスが少なく、キャリアの土台を築くことが困難でした。非正規雇用から抜け出せず、現在でも安定した職に就けていない人も多くいます。また、昇進や昇給のチャンスも限定されていたため、同世代間でも格差が拡大しています。

さらに、住宅取得や子育てといったライフステージの進行にも影響が出ています。安定した職がなければ住宅ローンの審査も通らず、結婚や出産を先送りせざるを得なかったケースも少なくありません。こうした背景は、少子化や家庭の経済的困窮といった社会問題にも直結しています。

また、高齢の親の介護と自分の家庭の維持の両立、いわゆる「ダブルケア」に悩む世代でもあります。経済的にも時間的にも余裕がない中で、精神的負担も大きくなっているのです。このような状況が重なることで、団塊ジュニア世代には「報われない努力」を重ねざるを得ない現実が広がっています。

団塊ジュニア世代に見られる価値観の傾向

団塊ジュニア世代の価値観は、時代背景と経験に大きく影響を受けています。バブル崩壊後の不況や、就職氷河期に社会に出た経験は、彼らの人生観や仕事観、家庭観に深く根付いています。

まず、自己責任や自立を重んじる傾向が強く見られます。若い頃から厳しい就職競争を経験したため、自分の努力で状況を切り開こうとする姿勢を持っている人が多いです。一方で、過度な努力や長時間労働に対して疑問を抱く層も一定数存在し、仕事とプライベートのバランスを重視する価値観も育まれています。

また、経済的な不安定さを背景に、慎重で堅実な消費行動をとる傾向もあります。見栄やブランド志向よりも、実用性やコストパフォーマンスを重視し、「無駄を省く」「長く使う」といった考え方が主流です。

加えて、家族や人間関係に対しても現実的なスタンスを持つ人が多く、結婚や出産に対して慎重な姿勢が見られる一方、パートナーや家族との信頼関係を大切にする意識も強いです。

このように、団塊ジュニア世代の価値観は、競争社会での苦労と、そこから生まれた知恵や工夫に支えられた「現実主義」が基盤となっています。

団塊ジュニアは勝ち組か?負け組か?

団塊ジュニア世代を「勝ち組」「負け組」という二分法で捉えることは難しいですが、社会的な評価としてこの区分が語られることは少なくありません。

勝ち組とされる人々は、早期に正規雇用に就き、安定したキャリアを築くことに成功した層です。彼らは、限られた採用枠を勝ち抜いた存在であり、住宅購入や結婚・子育てといったライフイベントを比較的スムーズに進めてきました。経済的・社会的に安定した生活を実現している点では、確かに「勝ち組」と呼ばれるにふさわしい状況といえるでしょう。

一方で、非正規雇用にとどまったり、転職を繰り返す中でキャリアの軸を築けなかった人々は、いわゆる「負け組」と見なされがちです。彼らは、経済的な不安を常に抱えながら生活しており、将来への展望を描くことも難しい状況にあることが多いです。

ただし、こうした見方はあくまで外部からの評価にすぎません。多くの団塊ジュニア世代は、社会的評価よりも「自分らしい生き方」を模索しており、その中には地道に仕事を続けている人や、家庭を大切にする人、自営業で成功している人など、さまざまなスタイルが存在します。

このように、「勝ち組」「負け組」という言葉だけでは表現しきれない、多様で複雑な実情が団塊ジュニア世代にはあります。重要なのは、表面的な区分けではなく、個々の背景や価値観を理解する姿勢です。

団塊ジュニアの前の世代との比較

団塊ジュニア世代とその前の世代を比較すると、両者が置かれていた社会環境や価値観に顕著な違いが見られます。団塊ジュニアの前の世代、具体的には1970年代前半に生まれた世代は、バブル経済の恩恵をある程度享受しており、就職市場も比較的安定していました。景気が右肩上がりで、企業も積極的に新卒を採用していた時代だったため、多くの人が新卒で正社員としてのキャリアをスタートさせ、安定した収入とキャリア形成が可能でした。

このような環境下では、結婚・出産・住宅取得などのライフイベントも比較的スムーズに進む傾向にありました。加えて、終身雇用や年功序列といった企業文化が根強く残っていたため、長期的な視点でキャリアやライフプランを設計することができたのです。

一方で、団塊ジュニア世代は前述の通り、就職氷河期の真っただ中で社会に出ることとなり、正社員としての採用が困難な状況に直面しました。景気後退と企業の採用抑制により、多くの若者が非正規雇用やフリーターとしての道を選ばざるを得なかったのです。その結果、安定した収入や社会的地位の獲得が難しく、生涯年収や老後の資産形成にも大きな影響が及びました。

また、前の世代は高度経済成長期の終盤を経験しており、日本社会が希望に満ちた時代を知っています。それに対し、団塊ジュニア世代はバブル崩壊後の長引く不況を目の当たりにしながら成長したため、社会や未来に対して慎重かつ不安を感じやすい傾向があるとされます。

こうした時代背景の違いは、価値観にも色濃く反映されています。前の世代は安定志向が強く、長く一つの会社で働き続けることを理想とする傾向があります。一方で、団塊ジュニア世代は、経済的な不安定さや雇用環境の変化を経験してきたことから、多様な働き方やスキルの習得、副業など柔軟なライフスタイルを重視する人が増えています。これは、自らの生き方を模索し、時代の変化に適応しようとする意識の現れといえるでしょう。

このように、団塊ジュニア世代は前の世代と比べて、より多くの困難や社会的格差の中で生き抜いてきた背景があり、その経験が独自の価値観や行動様式を形成しています。時代による社会構造の違いが、世代ごとの思考や人生観に大きな影響を与えているのです。

団塊の世代が嫌われる理由とは?

団塊の世代が一部から嫌われる理由は、世代間の価値観の違いや、現代社会における影響力の強さに起因すると言われています。まず第一に、団塊の世代は高度経済成長期という奇跡的な経済発展の恩恵を最も受けた世代であり、長期雇用・年功序列・終身雇用といった安定した社会制度の下で生活を築いてきました。このような背景から、変化に対して保守的で、新しい価値観に対する理解が乏しいと見なされることがあります。

また、団塊の世代は企業や社会の中核として長年にわたり大きな影響力を持ってきました。組織の意思決定権を握り続ける中で、若い世代の意見やアイデアが通りにくい環境が生まれることもあります。その結果、「上の世代が居座っている」「時代遅れの考え方を押し付けてくる」といった不満が若い世代の間で広がる要因となっているのです。

さらに、少子高齢化が進む中で、団塊の世代は今後、年金・医療・介護といった社会保障制度において多大な負担をかける存在と見なされています。これにより、現役世代や若年層は、自分たちの将来の財政負担に対する不安を募らせ、団塊の世代に対して否定的な感情を抱くことがあるのです。

一方で、団塊の世代は戦後の混乱から立ち上がり、日本の復興と経済成長を支えた中心的な存在であることも事実です。彼らの努力と実績は、現在の日本社会の礎を築いた重要な貢献であり、決して無視すべきものではありません。ただし、その影響力が今もなお強いままであることが、若い世代にとって疎外感や反発心を抱かせる原因にもなっているといえるでしょう。

このように、団塊の世代が一部で嫌われる理由は、経済的・社会的な背景と世代間の認識のズレによるものです。互いの世代を一方的に否定するのではなく、それぞれの立場と歴史を理解し合う姿勢が、今後の持続可能な社会づくりにおいて極めて重要になるでしょう。

団塊世代ジュニアの年齢から見る特徴と社会的影響まとめ

-

団塊世代は1947〜1949年生まれで高度経済成長を支えた

-

団塊世代は終身雇用と年功序列に適応した安定志向の世代

-

団塊世代はマイホーム志向が強く消費意欲も旺盛だった

-

団塊世代は政治的にも影響力が大きく選挙の投票率も高い

-

団塊ジュニアは1971〜1980年頃生まれの第二次ベビーブーム世代

-

団塊ジュニアは人口が多く常に競争にさらされてきた

-

団塊ジュニアは就職氷河期に直面し正社員になりにくかった

-

団塊ジュニアはキャリア形成が難しく非正規雇用が多かった

-

団塊ジュニアはダブルケア問題を抱えることが多い

-

団塊ジュニアはITと共に成長し情報リテラシーが高い

-

団塊ジュニアの子育ては教育熱心でデジタル活用が進んでいる

-

団塊ジュニアは現実的な価値観を持ち消費行動が堅実

-

団塊ジュニアは自己責任意識が強く自立志向が高い

-

団塊ジュニアは柔軟な働き方や副業にも前向きである

-

団塊ジュニアは「勝ち組」と「負け組」に分かれやすい傾向がある