| ※記事内に商品プロモーションを含む場合があります |

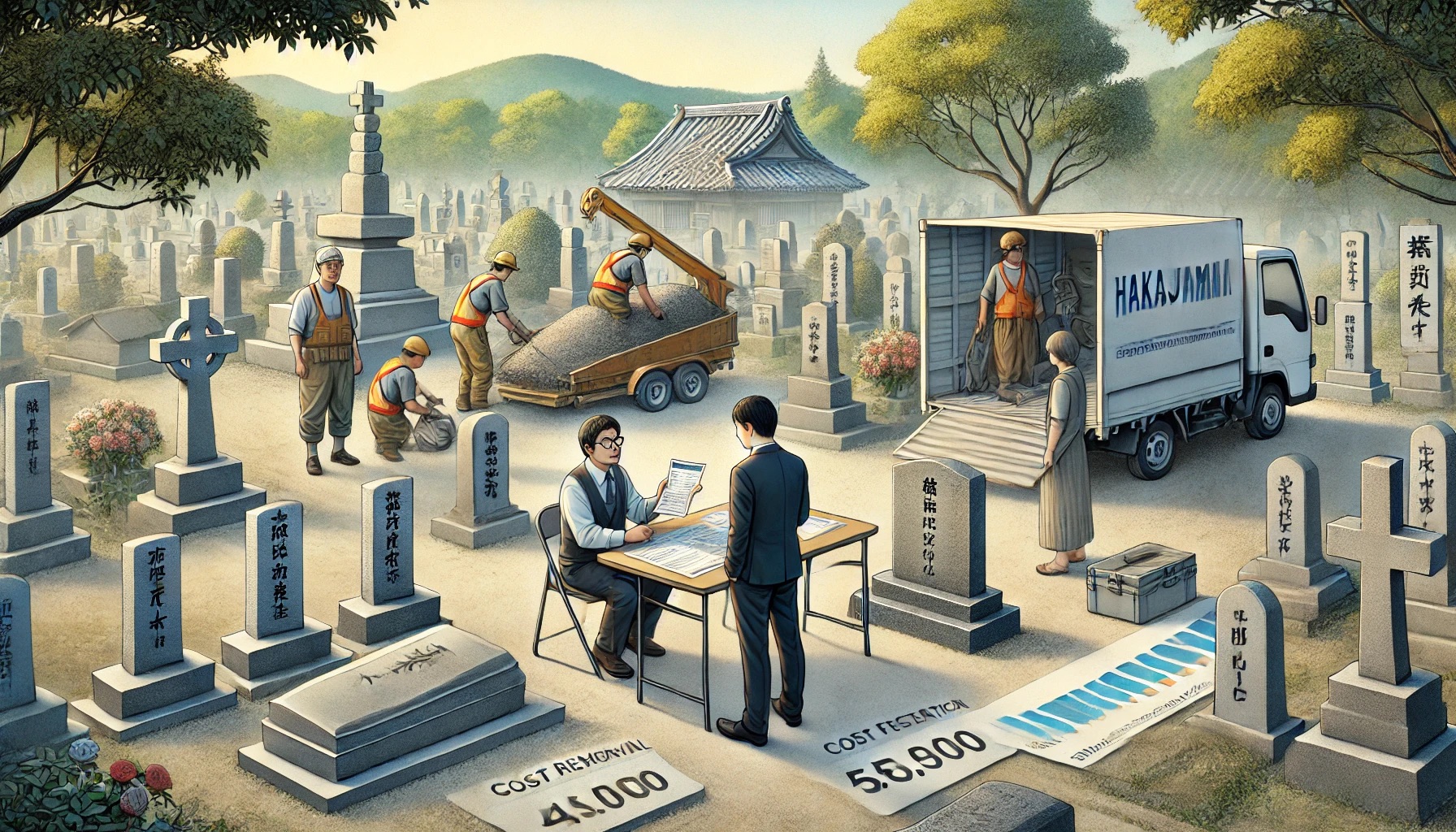

墓じまいを検討している方にとって、どの石材店に見積もりを依頼するか、どのくらいの費用がかかるのかは非常に重要なポイントです。墓石撤去費用相場を知らずに契約を進めると、想定以上の費用が発生することもあります。

本記事では、墓じまいの見積もりを依頼する際のポイントや、石材店ごとの違い、適正な価格を見極める方法を詳しく解説します。また、墓じまいの費用平均や、費用を抑えるために利用できる墓じまい費用補助金・墓石撤去費用助成金についても触れていきます。

さらに、墓じまいを進める上で欠かせない墓じまい石材店お礼のマナーや、開眼供養石屋さんへのお礼、石屋さん心付け表書きの正しい書き方についても紹介します。特に、無縁墓撤去費用が気になる方や、墓石撤去を自分で行うことを考えている方にとっても、役立つ情報を提供します。

墓じまいをスムーズに進めるためには、適切な石材店を選び、見積もりを比較しながら、費用を抑える工夫をすることが大切です。この記事を読めば、墓じまいの流れや必要な手続き、石材店への依頼方法について理解を深めることができるでしょう。

| ✅ 記事のポイント |

|

墓じまい 石材店の見積もりで失敗しないために

|

墓石撤去費用の相場を知ろう

墓じまいを検討する際に、まず知っておきたいのが墓石撤去費用の相場です。これを把握することで、見積もりを依頼した際に適正な価格かどうかを判断しやすくなります。

墓石撤去費用は、一般的に10万円から50万円程度が相場とされています。ただし、これは墓石の大きさや設置場所、撤去作業の難易度によって大きく変動します。

例えば、市街地にある比較的小さな墓石であれば10万円台で済むことが多いですが、山間部や狭い道を通らなければならない場所にある墓石は、運搬や重機の使用が必要となるため、費用が高くなります。また、墓地の広さによっても撤去費用は異なり、1㎡あたり10万円前後が目安とされています。

さらに、墓じまいをする際には、墓石撤去費用以外にも関連する費用が発生することがあります。例えば、墓地管理者への申請手続き費用、墓地の原状回復費用、場合によっては廃棄物処理費なども含まれることがあります。そのため、単に撤去費用だけでなく、トータルのコストを考慮することが大切です。

見積もりを依頼する際は、以下の点を確認するとよいでしょう。

-

墓石撤去の基本費用

-

重機や運搬費の有無

-

墓地管理者への申請手続きの費用

-

追加費用の可能性

-

墓地の整地費用の有無

適正な価格で墓じまいを進めるためには、複数の石材店に見積もりを依頼し、費用の内訳を比較することが重要です。また、契約前に見積書の詳細をよく確認し、追加費用が発生しないように注意することも大切です。

墓じまいの費用は平均いくら?

墓じまいの費用は、墓石撤去費用に加えて、さまざまな要素が影響します。そのため、平均的な総額を知ることで、見積もりが妥当かどうかを判断しやすくなります。

一般的な墓じまいの費用は、30万円から100万円程度が目安とされています。費用が幅広いのは、以下の要因によるものです。

-

墓石の大きさや種類:大きな墓石や高級な石材を使用している場合、処分費用が高くなります。

-

立地条件:アクセスが悪い場所にある墓は、撤去や運搬の手間がかかるため費用が増加します。

-

工事費:墓地を更地にするための整地作業の有無も影響します。

-

宗教者への謝礼:お墓を閉じる際に、お坊さんや神職に供養を依頼する場合は、お布施が必要になります。

-

改葬手続き費用:遺骨を新しい墓や納骨堂に移す際の費用も考慮しなければなりません。

-

遺骨の供養方法:合葬墓や納骨堂、樹木葬など、遺骨をどこに納めるかによっても費用が変動します。

-

行政手続きの費用:改葬許可の取得や墓地の返還手続きにも費用がかかる場合があります。

また、墓じまいを行った後の遺骨の行き先も費用に影響します。新しく墓を建てる場合は100万円以上かかることがありますが、納骨堂や永代供養墓であれば比較的安価に済むことが多いです。

費用を抑えたい場合は、事前にしっかりと見積もりを取り、費用の内訳を明確にすることが大切です。また、複数の業者に見積もりを依頼することで、最適な価格帯を見極めることが可能です。

墓じまいに補助金はある?

墓じまいにかかる費用を少しでも軽減したいと考える人にとって、補助金制度の有無は重要なポイントです。しかし、墓じまいに関する補助金は全国一律ではなく、市区町村によって対応が異なります。

一部の自治体では、歴史的価値のある墓地の整理や、環境保全の観点から墓じまいを推奨しており、補助金制度を設けているケースがあります。例えば、無縁墓の整理や、公共墓地の改修に伴う墓じまいに対して、数万円から十数万円の補助金を支給する自治体も存在します。

補助金を受けるためには、以下の条件を満たす必要がある場合が多いです。

-

墓地が特定の地域内にあること

-

申請者がその墓の管理責任者であること

-

市区町村が指定する手続きを適切に行うこと

-

墓地の整理が地域の公共事業に関連していること

また、自治体によっては補助金ではなく、改葬手続きをスムーズに進めるための相談窓口を設置している場合もあります。補助金の有無を確認するには、墓地のある市区町村の役所や霊園管理事務所に問い合わせるのが確実です。

補助金制度がない地域でも、自治体による助成金や減免制度が適用されることがあるため、事前に確認しておくことをおすすめします。また、補助金の申請には期限が設けられている場合が多いため、墓じまいを考えた際には早めに情報収集を行い、必要な手続きを進めることが重要です。

自治体ごとの補助金制度は変動する可能性があるため、最新の情報を役所のホームページや窓口で確認し、利用できる制度を最大限活用するようにしましょう。

墓石撤去費用の助成金について

墓じまいを行う際には、費用がかかるため助成金の活用を検討する人も多いでしょう。しかし、墓石撤去に関する助成金制度は、全国一律で定められているものではなく、自治体ごとに異なる点に注意が必要です。

一部の自治体では、墓地の整理や環境保護の観点から、墓石撤去費用に対する助成金制度を設けています。例えば、公共墓地の再整備や無縁墓の撤去を進める目的で、一定額の補助を提供する場合があります。助成金の金額は自治体によって異なりますが、1万円から20万円程度の範囲で支給されるケースが一般的です。

助成金を受けるためには、以下のような条件を満たす必要があります。

-

墓地が特定の地域内にあること

-

申請者が墓の管理責任者であること

-

指定された申請書類を提出すること

-

墓地管理者の許可を得ていること

-

申請期限内に手続きを完了すること

助成金の申請手続きは、自治体の役所や霊園の管理事務所を通じて行われることが多く、申請期間が限定されている場合もあります。申請する前に、自治体の公式ウェブサイトや担当窓口で最新の情報を確認し、必要な書類を揃えることが重要です。

また、助成金制度が適用される場合でも、全額が補助されるわけではなく、一部負担が必要なケースが多い点にも留意しましょう。見積もりを取る際に、助成金の適用条件を考慮し、予算を計画的に立てることが望ましいです。

さらに、助成金が活用できるかどうかは、墓じまいを行う時期によっても変わることがあります。自治体の予算によって年度ごとに助成金の内容が変わる場合があるため、早めに調べて計画を立てることが大切です。

無縁墓の撤去費用と注意点

無縁墓とは、管理者がいない、または長年放置されている墓地のことを指します。こうした墓地は、管理者が不在のために墓地の維持や供養が行われず、撤去や整理が必要とされるケースが増えています。

無縁墓の撤去費用は、一般的な墓じまいよりも安価になることが多いですが、墓地の立地や規模によっては費用が変動します。相場としては10万円から30万円程度が一般的ですが、墓地が山間部やアクセスが困難な場所にある場合は、運搬費などの追加料金が発生することもあります。

無縁墓の撤去を検討する際には、以下の点に注意する必要があります。

-

自治体の許可が必要:無縁墓の撤去には自治体の許可が必要な場合が多く、改葬許可を取得する必要があります。

-

霊園・寺院との相談:墓地が寺院に属している場合は、住職と事前に相談し、適切な手続きを踏むことが重要です。

-

供養の実施:撤去前には閉眼供養を行うことが推奨されるため、僧侶に依頼するかどうかを決める必要があります。

-

撤去後の遺骨の扱い:遺骨をどうするか決めておく必要があり、合葬墓、納骨堂、自宅供養などの選択肢を検討することが大切です。

無縁墓の撤去には、自治体が助成金を提供している場合もあります。特に公営霊園では、整備の一環として一定額の補助金が支給されることがあるため、事前に確認しておくとよいでしょう。

また、墓じまい後の遺骨の取り扱いについても考慮が必要です。遺骨の改葬を行う場合は、合葬墓や納骨堂への移動などの選択肢を検討し、適切な方法を選ぶことが求められます。遺骨を移動する際には、専用の骨壷を用意したり、新しい納骨先の契約を済ませておくことが重要です。

墓石撤去を自分でするのは可能?

墓じまいの費用を抑えたいと考えたときに、「墓石撤去を自分でできるのか?」という疑問を持つ人もいるでしょう。結論から言うと、技術的には可能ですが、現実的には多くの制約があるため慎重に判断する必要があります。

墓石撤去には、以下のような課題が伴います。

-

重機や工具の必要性:墓石は非常に重く、手作業での撤去は困難です。クレーンや重機を使用しない場合、事故のリスクが高くなります。

-

廃棄物の処理:撤去した墓石や基礎部分の処理には、自治体の廃棄物処理ルールを遵守する必要があります。

-

墓地管理者の許可:公営霊園や寺院墓地では、勝手に墓石を撤去することは認められておらず、事前の許可が必要です。

-

供養の問題:墓石を撤去する前に、供養の儀式を行うことが一般的であり、宗教的な手続きが求められる場合があります。

-

安全性の確保:墓石は数百キロ以上の重さがあるため、誤って落下すると大きな事故につながる可能性があります。

自分で墓石を撤去する場合、手間とリスクが伴うため、事前にしっかりと準備をすることが大切です。例えば、手作業で取り外せる小さな墓石であれば、家族や知人と協力して撤去することも可能ですが、大型の墓石や地中の基礎部分がある場合は、専門業者に依頼した方が安全です。

また、費用面でも業者に依頼した場合と大きな差が出ないことがあります。石材店に依頼することで、撤去作業から廃棄処理、供養の手配まで一括で対応してもらえるため、結果的にスムーズに進められることが多いです。

もし、自分で墓石を撤去することを考えている場合は、まず墓地管理者に相談し、許可を得ることから始めるとよいでしょう。その上で、適切な道具や処理方法を準備し、安全に作業を進めることが重要です。また、撤去後の廃棄物の処理方法についても、自治体のルールに従うようにしましょう。

墓じまい 石材店の見積もりとお礼のマナー

|

墓じまいで石材店への見積もりのポイントとは?

墓じまいを進める際、石材店への見積もり依頼は非常に重要なプロセスです。適正な価格で工事を進めるためには、見積もりを比較し、適切な業者を選ぶことが不可欠です。

見積もりを依頼する際のポイントとして、まず複数の石材店に依頼することが挙げられます。1社だけの見積もりでは価格の適正さが判断しにくいため、少なくとも2~3社から見積もりを取ることを推奨します。

次に、見積書の内訳を細かく確認することが大切です。以下のような項目が明確に記載されているかをチェックしましょう。

-

墓石の撤去費用:解体・処分・運搬費を含むかどうか

-

基礎部分の処理費用:墓石の土台やコンクリート部分の撤去費用

-

更地化工事の有無:墓地の契約条件により、整地が必要な場合がある

-

追加費用の有無:作業が進む中で追加料金が発生しないかを確認

また、霊園や寺院の規則を確認することも忘れずに行いましょう。指定の石材店しか作業を許可されていないケースもあるため、事前に管理者へ確認することが必要です。

見積もりを依頼する際は、事前にお墓の写真を撮影し、石材店へ送付するとスムーズです。また、口頭での見積もりではなく、書面で提出してもらうことで、後々のトラブルを避けられます。

さらに、見積もりを依頼する際には、石材店の実績や口コミも確認することが大切です。信頼できる業者かどうかを見極めるため、事前にオンラインで評判を調べたり、知人からの紹介を活用するのも良いでしょう。

墓じまいの費用を石屋で抑えるコツ

墓じまいの費用は、工事内容や石材店の選び方によって大きく異なります。コストを抑えながらも適切なサービスを受けるためには、いくつかの工夫が必要です。

まず、複数の石材店から見積もりを取り、価格を比較することが重要です。同じ工事内容でも業者によって費用が異なるため、最もコストパフォーマンスの良い業者を選びましょう。

次に、工事の内容を最適化することで費用を削減できます。例えば、墓石の処分費用は高額になりがちですが、以下の方法を検討することでコストを抑えることができます。

-

墓石を引き取ってくれる業者を探す:一部の業者は、墓石を再利用するため、無料または安価で引き取る場合があります。

-

親族や知人と共同で依頼する:同じ墓地内で複数の墓じまいをまとめて依頼すると、業者によっては割引を適用することがあります。

-

不要な作業を削る:墓地の規則上、更地に戻す必要がない場合は、整地費用を削減できます。

また、自治体によっては墓じまいの助成金を提供している場合があります。特に無縁墓の整理を目的とした助成制度がある自治体もあるため、事前に市区町村の窓口に問い合わせてみるとよいでしょう。

支払い方法の工夫も一つの方法です。分割払いを利用できるかを確認し、負担を軽減する選択肢を探すことも重要です。

さらに、オフシーズンに墓じまいを実施することで、工事費用を抑えられる場合があります。石材店が比較的仕事の少ない時期には、割引サービスを実施しているケースもあるため、業者に交渉してみるのもよいでしょう。

墓じまいで石材店にお礼は必要?

墓じまいを終えた後、石材店へお礼を渡すべきか迷う方も多いでしょう。結論から言うと、お礼は必須ではありませんが、渡すケースが多いのが現状です。

石材店の作業員に対するお礼は「寸志」として渡されることが一般的であり、特に丁寧な対応をしてもらった場合は、感謝の意を示すためにも少額を渡すことが推奨されます。お礼の相場は3,000円~10,000円程度が一般的です。

お礼を渡す際は、封筒に入れるのがマナーとされています。表書きには「御礼」や「寸志」と記載するのが一般的で、無地の白封筒やのし袋を使用することが望ましいです。

一方で、最近ではお礼を渡さないケースも増えています。特に、石材店が契約の中で明確に作業費を設定している場合、お礼を渡す必要はありません。契約時に「寸志は不要」と明記されている場合は、無理に渡す必要はないでしょう。

また、お礼の渡し方も重要です。直接手渡しするのが一般的ですが、業者との関係性によっては、現金ではなく菓子折りや飲み物を差し入れることで感謝の気持ちを伝える方法もあります。

お礼を渡すかどうかは、最終的には依頼者の判断となります。作業をスムーズに進めてくれたことへの感謝の気持ちとして、少額でもお礼を渡すことで、今後の関係性も円滑に保つことができるかもしれません。

また、今後も同じ石材店を利用する可能性がある場合は、お礼を渡すことでより良い関係を築くことができるでしょう。墓じまい後の供養や墓石のメンテナンスなど、長期的な視点で考えることも大切です。

墓じまいで開眼供養をする際の石屋さんへのお礼

墓じまいを行う際、開眼供養(閉眼供養)を行うことが一般的です。開眼供養は新しい墓を建てる際に行われる儀式で、墓石に魂を入れるためのものですが、墓じまいにおいては**閉眼供養(魂抜き)**が行われます。これは、お墓に宿る魂を抜き、墓石を「ただの石」に戻すための儀式です。

墓じまいの際、開眼供養(閉眼供養)を依頼した場合、石屋さんへのお礼が必要かどうかを考えることが重要です。結論として、石材店の作業員にはお礼を渡さなくてもよいケースが多いですが、僧侶にはお布施を渡すのが一般的です。

僧侶へのお布施の相場

開眼供養や閉眼供養を依頼した際には、僧侶へのお布施が必要になります。相場は以下の通りです。

-

お布施(読経料):3万円~5万円

-

御車代:5,000円~1万円(僧侶が遠方から来る場合)

-

御膳料:5,000円~1万円(会食がない場合)

これらの費用は、宗派や地域によって異なるため、事前にお寺に確認するとよいでしょう。

また、お布施を渡す際には、のし袋を使用するのが一般的です。のし袋の表書きには「御布施」と書き、裏には金額を記載しないことがマナーとされています。

石材店へのお礼は必要か?

石材店は、墓石の撤去や整地を担当する業者であり、供養の儀式とは別の作業を担当します。一般的には、見積もりに工事費用が含まれているため、特別なお礼を渡す必要はありません。

しかし、以下のような場合には、お礼を渡すことを検討してもよいでしょう。

-

通常の工事以外の特別な対応をしてもらった場合(例:急な依頼に対応してもらった)

-

作業が大変だった場合(例:山間部やアクセスが難しい場所での作業)

-

親族として感謝の気持ちを示したい場合

お礼を渡す場合は、「寸志」として5,000円~1万円程度が一般的です。

また、石材店の作業員にお礼を渡す際には、現金ではなく菓子折りなどを差し入れるのも一つの方法です。こうした心遣いによって、作業をスムーズに進めてもらえることもあります。

石屋さんへの心付けの表書きの書き方

墓じまいの際に石屋さんや僧侶へお礼を渡す場合、正しい表書きを知っておくと失礼にならず、感謝の気持ちを伝えやすくなります。

僧侶へのお礼の表書き

僧侶へお布施を渡す際の表書きは、以下のように書くのが一般的です。

| 用途 | 表書き | 封筒の種類 |

|---|---|---|

| 読経のお布施 | 「御布施」 | 水引なしの白封筒 |

| 御車代 | 「御車代」 | 水引なしの白封筒 |

| 御膳料 | 「御膳料」 | 水引なしの白封筒 |

封筒の表には、施主の名前(〇〇家)を記載します。特に御布施は、仏教の教えに基づき「見返りを求めない供養」の意味があるため、裏に金額を書くことがマナーとされています。

また、封筒の選び方にも注意が必要です。基本的には無地の白封筒を使用しますが、宗派によっては異なる場合があるため、事前に確認しておくとよいでしょう。

石屋さんへのお礼の表書き

石屋さんや作業員へお礼を渡す場合は、「寸志」または「御礼」と書くのが一般的です。

| 用途 | 表書き | 封筒の種類 |

| 作業員へのお礼 | 「寸志」 | 赤白の水引のついた封筒 |

| 石材店への感謝 | 「御礼」 | 白封筒(無地) |

「寸志」は目上の人に渡す際には不適切とされるため、相手が目上の立場の場合は「御礼」を使うのがよいでしょう。

また、封筒の色や水引の有無も考慮することが大切です。例えば、「寸志」として渡す場合は赤白の水引を使用しますが、地域によっては異なるルールがあるため、事前に確認することをおすすめします。

お礼を渡すタイミング

お礼を渡すタイミングも重要です。

-

僧侶へは、読経の前に渡すのが一般的です。

-

石屋さんへは、作業が完了した際に渡すのが適切です。

また、お礼を渡す際には「お世話になりました」「ありがとうございました」と一言添えることで、より丁寧な印象を与えることができます。

墓じまいにおいて、開眼供養(閉眼供養)を行う際には、僧侶へのお布施が基本であり、石屋さんへは特別な場合を除いてお礼を渡す必要はありません。しかし、丁寧に対応してもらった場合には「寸志」や「御礼」を渡すことで感謝の気持ちを伝えることができます。

お布施やお礼を渡す際には、正しい表書きを記載し、マナーを守ることが大切です。こうした細やかな心遣いが、墓じまいを円滑に進めるための一助となるでしょう。

また、地域や宗派によって異なる慣習があるため、事前に確認しながら進めることで、よりスムーズに墓じまいを行うことができます。

墓じまい 石材店への見積もりポイントと注意点まとめ

- 墓石撤去費用は10万~50万円程度が相場

- 墓地の立地や墓石の大きさで費用が変動する

- 見積もりを取る際は追加費用の有無を確認する

- 墓じまいの総費用は30万~100万円が目安

- 供養や改葬費用も含めた総額を考慮する

- 補助金は自治体によって対応が異なる

- 無縁墓の撤去には助成金が利用できる場合がある

- 墓石撤去を自分で行うのは危険が伴う

- 石材店への見積もりは複数業者に依頼する

- 費用を抑えるには不要な作業を削減する

- 石材店へのお礼は必須ではないが状況による

- 僧侶へのお布施の相場は3万~5万円

- 「御布施」「御礼」など表書きのマナーを守る

- 遺骨の供養方法によって費用が大きく異なる

- 墓じまいの手続きは事前に自治体へ確認する

<参考サイト>

- 厚生労働省:墓地・埋葬等に関する法律とガイドライン

- 墓地や埋葬に関する法律、施行規則、関係通知などを掲載しています。

- 一般社団法人 日本石材産業協会:お墓じまいに関する業界内意識調査結果

- 墓じまいの実態を把握するためのアンケート結果を公開しています

- NPO法人 納骨支援の会:墓じまいの解説と手順

- 墓じまいの増加傾向や、改葬を行う際の手順、心構え、準備、注意点などを解説しています。

- NPO法人 永代供養推進協会:仏事に関する無料相談

- お墓や葬儀、お寺、仏事に関する悩みや困りごとに対して、無料の仏事相談を行っています。