| ※記事内に商品プロモーションを含む場合があります |

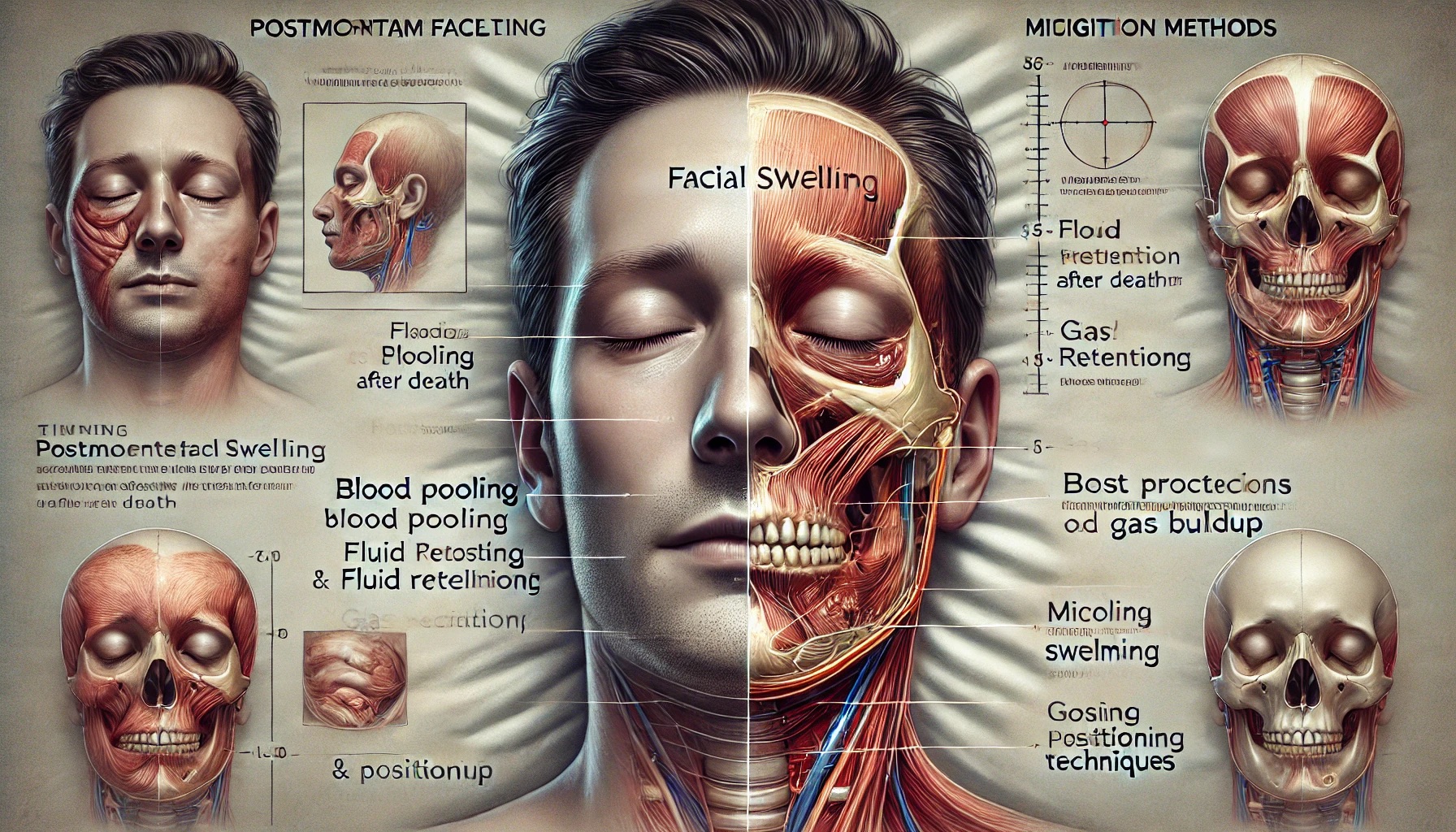

人が亡くなった後、顔の状態は時間の経過とともに大きく変化します。特に、死後 顔 むくみが目立つことに驚く人も多いでしょう。これは、血液や体液の流れが止まることで起こる自然な現象です。では、死後 血液 どうなるのか、また顔が 腫れる 死因にはどのようなものがあるのかを詳しく解説していきます。

死後 顔が変わる理由には、血液の循環停止、体液の滞留、筋肉の硬直などが関係しています。死後 体液 時間の経過とともに、皮膚の色や質感が変わるだけでなく、血液が凝固し、死斑が形成されることで顔の印象も変わっていきます。死後 血液 凝固が進むと血流の滞りがむくみを助長し、特に顔の毛細血管が多い部分では顕著に現れることがあります。

また、死後 遺体の変化によって、鼻や口から液体が流れ出ることがあります。これは死後 鼻から 液体が出る現象として知られ、体内の圧力変化や細胞の分解が影響しています。遺体 血が出る場合もあり、特に死因によっては血液の漏出が起こることもあります。

死後1週間 遺体の状態になると、腐敗が進行し、体内のガスが発生することで顔の膨張が見られることもあります。これにより、むくみや皮膚の変色がより目立つようになります。一方で、苦しんで死んだ 顔に見えることもあり、これが遺族にとって心理的な負担となることがあります。しかし、死後の表情は必ずしも生前の苦しみを反映するものではなく、筋肉の変化や血流の影響が大きく関与しています。

本記事では、死後に起こる顔のむくみや変化の原因、進行の過程、そして適切な対処法について詳しく解説します。死後の顔の変化について正しく理解し、適切な対応を知ることで、故人をより穏やかに見送るための手助けとなれば幸いです。

| ✅ 記事のポイント |

|

死後に顔がむくみ原因と影響

|

死後の血液はどうなる?

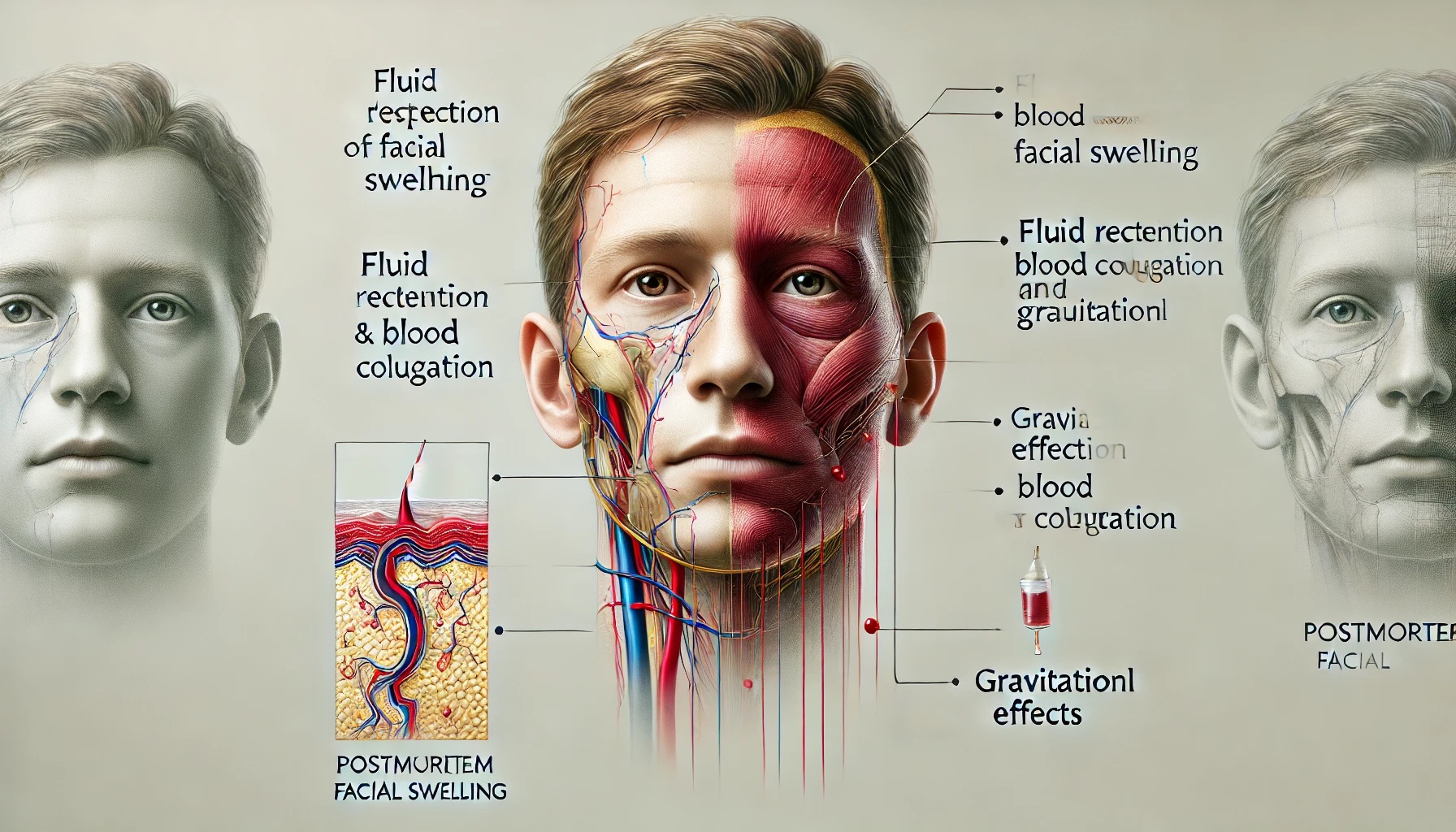

人が亡くなると、血液は生きている間のように循環することがなくなります。このため、重力の影響を受けて体の低い部分に集まり、いわゆる死斑が形成されます。これは死後数時間以内に発生し、時間とともに変化していきます。

血液の流れが止まると、酸素の供給もなくなり、赤血球が壊れやすくなります。これによって、血液が体外へにじみ出ることもあります。さらに、血液が滞留することで血管内の圧力が上がり、血管壁がもろくなるため、顔を含む皮膚の下に血液が漏れ出しやすくなるのです。この現象が、死後の顔のむくみにつながる要因の一つになります。

また、死後に血液がどのように変化するかは、死因や環境条件によって異なります。例えば、病気で亡くなった場合と事故で亡くなった場合では、血液の凝固や流動性に違いが生じることがあります。高温の環境では血液の分解が早まり、むくみがより顕著に表れる可能性があります。

さらに、血液は死後時間が経過するにつれて分解が進み、血漿成分が分離して組織内へ浸透しやすくなります。これにより、顔や手足のむくみが目立つようになります。血液の状態が遺体の外見に与える影響は大きく、保存方法によってもむくみの程度は変わるため、適切な管理が必要です。

死後の血液凝固と影響

血液の凝固が始まるタイミング

血液は死後すぐに凝固を開始するわけではありません。一般的に、死後30分から1時間ほど経過すると、血小板の働きが失われ、血液が自然に固まりにくくなります。その後、時間が経過するとともに血液中のタンパク質が変化し、凝固しやすくなっていきます。

死後硬直が進むにつれ、血液凝固もより明確になり、血管内に沈殿物ができることがあります。これは顔の静脈内にも影響を及ぼし、局所的なむくみを引き起こします。また、外傷がある場合には、血液が漏れ出しやすくなるため、顔の腫れがさらに悪化することもあります。

血液凝固が顔のむくみに与える影響

血液が凝固すると、血管内に血栓が形成されることがあります。これは血流を完全に止める役割を果たすため、血液の移動が制限されます。このため、死後の血液凝固が進むと、顔の毛細血管内に血液が滞留し、むくみを引き起こす原因の一つになります。特に顔面は毛細血管が密集しているため、血流が滞りやすく、むくみが顕著に現れることがあります。

また、血液が凝固すると、血管が詰まりやすくなり、死斑の形成が強まることがあります。死斑が定着すると、皮膚の色が赤紫色に変化し、むくみがさらに目立つ要因になります。

血液凝固は体温の低下とともに進行するため、冷却が遺体の変化を抑制する一つの方法になります。ただし、極端な冷却は血液成分の凝集を促し、血栓ができやすくなるため、適切な温度管理が求められます。

遺体の管理による影響の軽減

このような血液凝固の影響を最小限に抑えるためには、遺体の管理が重要です。例えば、適切な温度管理を行うことで、血液の変化を遅らせることができ、顔のむくみの進行を和らげることが可能です。

また、体位の調整を行うことで、血液が特定の部位に滞留するのを防ぐこともできます。顔を上向きに保ち、適度に角度をつけることで、顔のむくみを抑える効果が期待できます。

死後の体液変化と時間の関係

体液の循環停止による影響

死後の体液変化は、顔のむくみにも深く関係しています。体液は通常、血管やリンパ管を通じて体内を循環していますが、死後はこの循環が完全に停止します。その結果、重力の影響を受けて体の低い位置に溜まるだけでなく、細胞の崩壊により体内から染み出すこともあります。

死後数時間後の変化

死後数時間が経過すると、細胞の分解が始まり、水分が皮膚の下に蓄積しやすくなります。これが顔のむくみを引き起こす主な原因の一つです。特に湿度が高い環境では、体液の分解が早まり、むくみの進行が速くなります。

また、死後硬直が始まると筋肉が収縮し、皮膚を引っ張るため、一時的にむくみが目立たなくなることもあります。しかし、死後硬直が解けると筋肉が弛緩し、体液が再び皮下に溜まりやすくなり、むくみが顕著に現れることがあります。

死後12時間以降の変化

さらに、死後12時間以降になると、腸内細菌の影響でガスが発生し、体内の圧力が上昇します。このガスが体液の移動を促進し、顔が腫れ上がるように見えることもあります。特に長時間放置された遺体では、顔の膨張がより明確になります。

また、死後48時間を過ぎると、皮膚の内部組織が軟化し始め、体液が浸透しやすくなります。これにより、顔のむくみがさらに進行し、変色や皮膚のたるみが顕著になります。

このように、死後の体液の変化は時間とともに進行し、環境条件によっても異なります。適切な遺体の保存方法を行うことで、むくみの進行を遅らせることができます。

保存状態によっては、むくみの抑制が可能なケースもあります。ドライアイスや防腐処置を施すことで、体液の移動を減少させ、顔の膨張を軽減することができます。

死後の遺体の変化が顔に及ぼす影響

死後、遺体は時間の経過とともにさまざまな変化を遂げます。これらの変化は顔のむくみに大きく関与し、特に血液の停滞、体液の移動、筋肉の弛緩などが顔の見た目に影響を与えます。

血液の停滞と死斑の形成

前述の通り、血液の循環が停止すると重力の影響で血液は体の低い部分に移動し、死斑を形成します。顔が下向きであれば、顔の下部や頬に血液が集まり、紫色や赤紫色の変色が生じることがあります。これが、死後の顔がむくんで見える原因の一つです。

さらに、死後数時間経過すると血液は凝固し、血管内で固まり始めます。これによって血液の流動が制限され、顔のむくみが進行する場合があります。加えて、血液の滞留によって酸素供給が途絶えるため、皮膚の変色がより顕著になります。

体液の移動とむくみの進行

細胞は死後すぐに自己分解を開始し、細胞内の水分が外部に漏れ出すことで、顔の皮膚や皮下組織に水分が蓄積します。これにより、皮膚が膨らんで顔全体が腫れたように見えます。特に湿度が高い環境では体液の分解が早まり、むくみがより顕著になることがあります。

また、死後硬直が始まると筋肉が一時的に収縮するため、顔の皮膚が引っ張られることでむくみが抑えられることもあります。しかし、硬直が解けると筋肉が弛緩し、皮膚が下垂してむくみが悪化することがあります。

筋肉の弛緩と硬直

死後すぐは筋肉が弛緩し、顔の表情が崩れやすくなります。その後、死後硬直が始まり、一定の表情で固まることがあります。しかし、死後硬直が解けると再び筋肉が緩み、皮膚のたるみが生じます。これによって、顔がむくんだように見える場合があります。

また、死後数日が経過すると細菌の活動が活発化し、分解によるガスの発生が起こります。このガスが体内に溜まると、顔の皮膚や組織を押し広げるため、さらにむくみが進行する可能性があります。

死後 顔が変わる理由とは?

死後の顔の変化は、血流の停止、体液の分解、ガスの発生など複数の要因によって引き起こされます。これらの要因が時間とともに進行し、顔のむくみや変形を引き起こします。

皮膚の変色と血液の影響

死後の血液の流れが止まることで、顔の色は次第に白くなります。しかし、時間が経過すると血液が血管外に漏れ出し、紫色や赤紫色の変色が発生することがあります。この変化は死斑として確認され、顔の一部が異なる色合いになる原因となります。

さらに、血管の劣化によって血液が外部へにじみ出し、目の周囲や口元などに変色が生じることがあります。この現象は特に体温が高い環境下で早く進行し、顔の見た目に大きな影響を与えます。

体内ガスの影響

死後12時間以降になると、体内の腸内細菌による分解が始まり、ガスが発生します。このガスが体内に溜まると、皮膚や組織を押し広げるため、顔全体が腫れぼったくなります。特に高温多湿の環境ではこの現象が加速され、顔の形が変わることがあります。

また、腸内ガスが血管を圧迫すると血流が滞り、顔の特定部分がさらにむくんで見える場合があります。特に目元や頬が影響を受けやすく、遺体の放置時間が長いほど変形が進行しやすくなります。

皮膚の乾燥とたるみ

死後数日が経過すると、皮膚の水分が失われて乾燥が進みます。乾燥により皮膚が縮み、シワが目立つこともあります。一方で、一部の組織は体液の蓄積やガスの膨張によって膨らみを保つため、不均衡な顔の変化が生じることがあります。

また、皮膚が乾燥すると弾力が失われ、たるみが目立つようになります。この影響で口元や顎のラインが変形し、顔の印象が大きく変わることもあります。

遺体から血が出る現象とは?

遺体から血が出る現象は、血管の破裂、圧力の変化、細菌による分解などが関係しています。特に顔から血が流れ出る場合、死因や遺体の保存状態に影響されることが多いです。

血管の破裂による出血

死後、血液が凝固するまでの間に血管が破裂すると、皮膚や粘膜から血がにじみ出ることがあります。特に顔の毛細血管は繊細なため、圧力がかかることで容易に破裂し、鼻や口から血が出る場合があります。

内部圧力の上昇と血液の流出

死後数日が経過すると、体内の細菌活動が活発になり、分解によってガスが発生します。このガスの圧力によって血管内に残っていた血液が押し出され、鼻や口、耳から流れ出ることがあります。特に湿度が高く、温暖な環境ではこの現象が早く進行します。

外的要因による出血

搬送時の衝撃や、遺体を移動する際の圧迫によって、すでに血管がもろくなっている状態で破裂が生じることがあります。また、腐敗が進行すると血液が薄くなり、皮膚の損傷部分から漏れ出ることもあります。

このように、遺体の変化は時間とともに進み、その影響が顔のむくみや形状の変化として現れることがあります。

死後に顔のむくみが起こるタイミングと対処法

|

死後1週間の遺体の状態とは?

死後1週間が経過すると、遺体には顕著な変化が現れます。顔のむくみもこの時期にピークを迎えることが多く、環境条件や保存状況によって進行速度が異なります。

死後1週間の主な変化

死後1週間が経過すると、遺体の分解が本格化します。体内の酵素や細菌の働きにより、組織が崩れ始めるため、顔を含む全身にむくみや変色が見られることが一般的です。特に、気温や湿度が高い環境では腐敗が早まり、むくみも急速に進行します。

また、血管内の血液が完全に凝固しているため、血流が滞った部分が暗紫色に変色する死斑が明確になります。顔面は毛細血管が多いため、これが顔全体に広がることで、見た目の変化がさらに顕著になります。

体液の流出とガスの発生

体内で細菌による分解が進むと、ガスが発生します。このガスは体の内圧を上げるため、皮膚が膨張し、顔の腫れがさらに進行します。特に目や口の周りは影響を受けやすく、まぶたが大きく腫れることがあります。

また、体液が皮膚表面に浸透しやすくなり、口や鼻、耳などの開口部から流れ出ることがあります。この現象は腐敗液の排出によるものであり、死後1週間が経過すると多くの遺体で見られる特徴のひとつです。

むくみの抑制方法

死後の顔のむくみを抑えるためには、低温環境での保存が最も効果的です。遺体の保存温度が低ければ低いほど、細菌の繁殖が遅れ、体液の分解やガスの発生を抑えることができます。葬儀社や病院では、ドライアイスや冷却施設を利用して遺体の腐敗を遅らせる処置が行われます。

顔が腫れる原因となる死因

死後に顔が腫れる要因は、単なる血液や体液の停滞だけでなく、死因にも深く関係しています。特定の死因では、死後の顔のむくみがより顕著に現れることがあります。

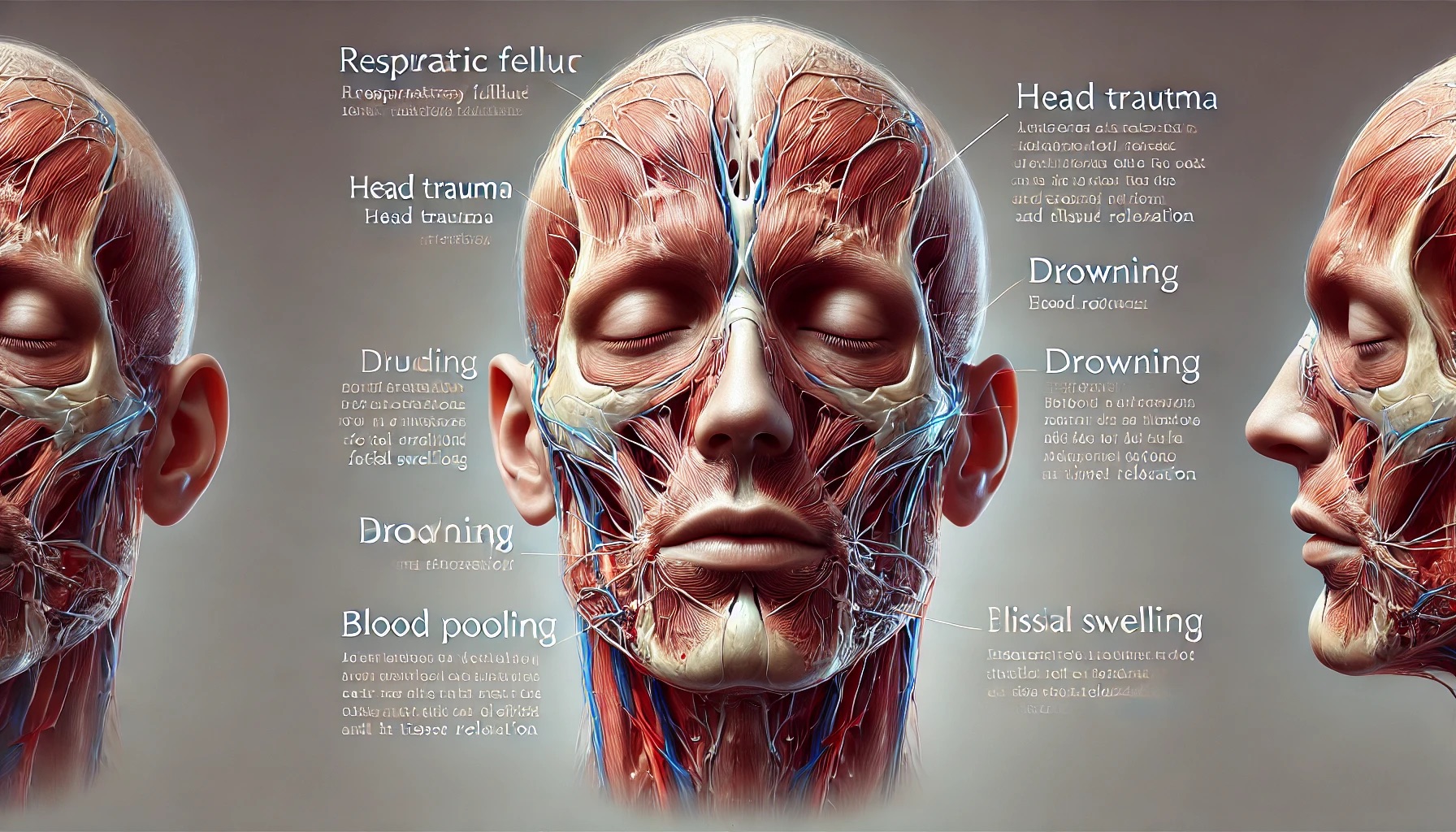

呼吸器系疾患と顔のむくみ

心不全や肺疾患など、呼吸器系の病気で亡くなった場合、死後の顔のむくみが強く出ることがあります。これは、血液の循環が低下し、酸素が不足することで、顔の静脈に血液が滞留しやすくなるためです。

また、肺炎や慢性閉塞性肺疾患(COPD)などで亡くなった場合、呼吸困難が生じることで体内の二酸化炭素濃度が上昇し、結果的に体液の代謝が滞ります。これが、死後の顔のむくみを悪化させる一因となります。

窒息や溺死の場合

窒息や溺死の場合、死後の顔が特に腫れやすい傾向があります。これは、気道が塞がれることで血液が顔や首周辺に集中し、うっ血が生じるためです。

また、溺死では水分の摂取により肺や体内の水分バランスが崩れ、顔のむくみが通常よりも顕著になります。特に淡水での溺死は、体内の浸透圧の関係で急速に細胞が膨張するため、むくみが強く出やすい特徴があります。

外傷や脳出血による影響

頭部外傷や脳出血によって亡くなった場合、死後の顔の腫れは大きくなることがあります。特に外傷が原因で血管が破れた場合、死後すぐに顔が腫れることが多く、時間の経過とともにむくみがさらに進行します。

また、脳出血による死亡の場合、脳内圧が急激に上昇し、顔の静脈や血管に過度の圧力がかかるため、顔全体のむくみが強く出ることがあります。この場合、片側の顔のみ腫れるなど、特定の部位に影響が集中することもあります。

死後に鼻から液体が出る理由

死後に鼻から液体が出る現象は、体液の分解、血液の滞留、呼吸器系の影響など、さまざまな要因によって発生します。これは死因や死後の経過時間によって異なります。

体液の浸出による影響

死後、細胞の崩壊が進むと、血液や体液が組織の外に染み出してくることがあります。特に鼻や口などの開口部は、体液が流れ出しやすい場所であるため、鼻から液体が出る現象が見られるのです。

また、死後硬直が解ける際に筋肉が弛緩し、気道内に残っていた液体が自然に流れ出すこともあります。これは病院で亡くなった場合でも同様であり、死亡後しばらくすると鼻から血液や粘液が流れることがあるのはこのためです。

腐敗による分泌物の増加

死後数日が経過すると、細菌の繁殖により体内の組織が分解され、ガスや液体が生成されます。この過程で生じた液体が鼻から流れ出ることがあります。特に気温が高い環境ではこの現象が早く進み、死後24時間以内に鼻や口から体液が流れ出すことも珍しくありません。

内部圧力の変化

死後のガス発生によって体内の圧力が上昇すると、血管や粘膜が圧迫され、液体が外部へ押し出されることがあります。これは死因に関わらず起こる現象ですが、特に溺死や肺疾患など、体液が多く関与する死因ではより顕著に見られます。

このように、死後に顔のむくみが進行するタイミングや特徴は、死後の経過時間や環境要因、さらには死因によっても大きく左右されます。適切な管理を行うことで、顔の変化を最小限に抑えることが可能です。

苦しんで死んだ顔の特徴

死後の顔の表情は、生前の苦しみや痛みの程度を直接反映するものではありません。しかし、特定の死因によっては、死後の顔が苦悶に見えることがあります。これは、筋肉の硬直や血液の循環停止による変化によるものです。

死の瞬間の表情と筋肉の影響

人は亡くなると、筋肉が弛緩し、その後死後硬直が始まります。生前に激しい痛みや苦しみを経験していた場合でも、死後は筋肉がリラックスし、表情は穏やかになることが一般的です。しかし、死後硬直の段階で表情が固定されると、口が開いたままになったり、顔の筋肉が強張ったままになることがあります。これが苦しそうな顔の原因の一つです。

また、死後の顔の表情は遺体の保存環境にも左右されます。例えば、湿度や温度が高い環境では、体液の分解が早まり、むくみが強く出ることがあります。その結果、顔が膨張し、表情が歪んで見えることもあります。

窒息や脳卒中による影響

窒息や脳卒中など、急激な死因による場合、顔の血流が滞り、顔面に充血が見られることがあります。これにより、目が大きく開いたり、皮膚が暗紫色に変色することがあり、結果として苦しんで亡くなったように見えることがあります。

また、外的圧力が加わることで血液が特定の部位に集まり、死斑が形成される場合もあります。これは、窒息や頸部圧迫による死亡の場合に特に顕著で、首や顔が赤黒く変色することがあります。

遺族の心理的影響

故人の顔が苦しそうに見えると、遺族にとっては辛い経験となります。しかし、前述の通り、死後の顔の表情は死の瞬間の苦しみを必ずしも反映するものではないため、必要以上に気に病むことはありません。

死後の顔の変化を最小限にするために

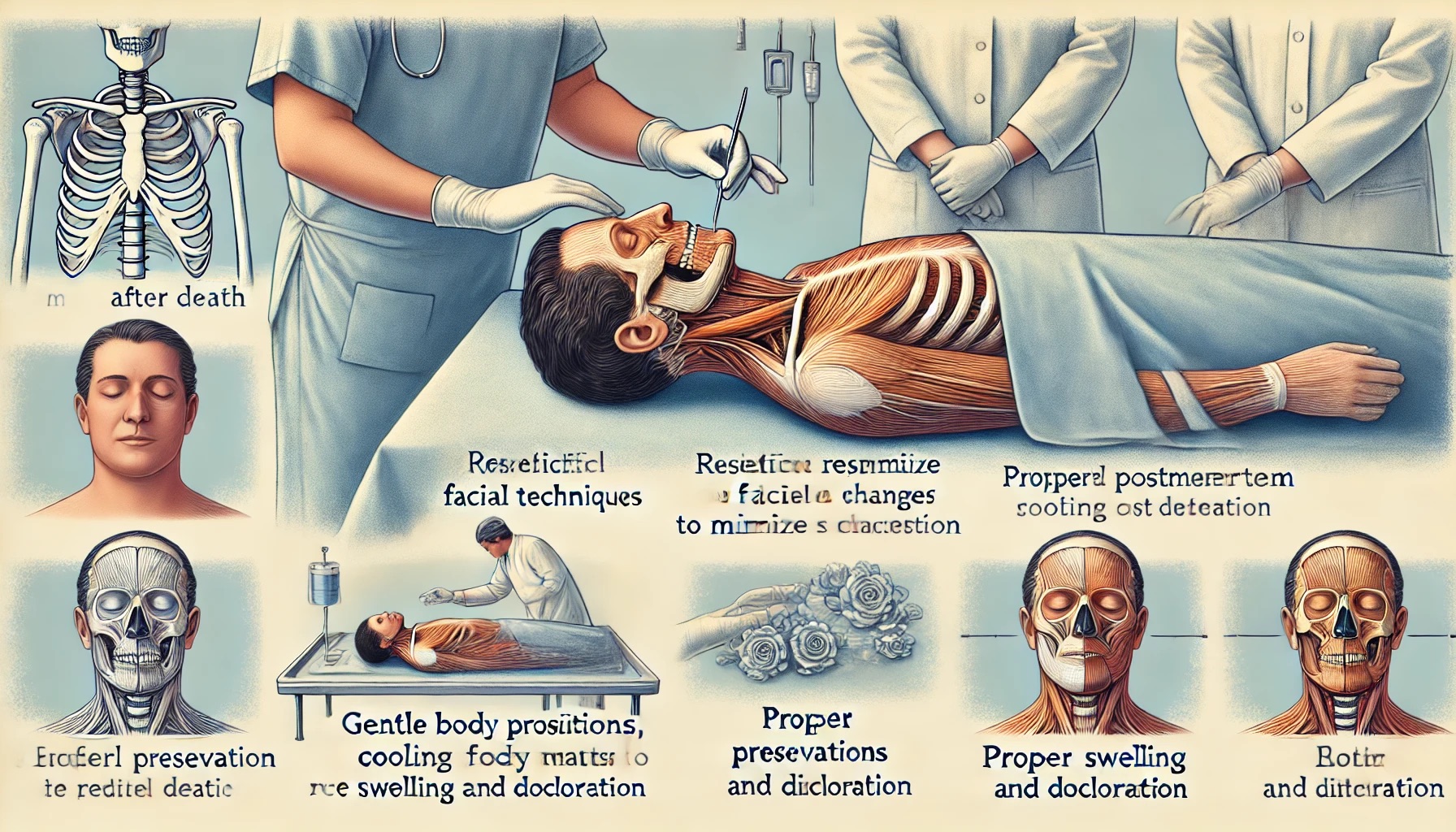

死後の顔の変化は自然な現象ですが、適切な処置を施すことで、表情を整え、穏やかな顔を保つことができます。特に、遺族が故人と最後に対面する際に、できるだけ生前の姿に近づけるための方法がいくつかあります。

目や口を閉じる処置

死後、筋肉が弛緩することで目や口が開いてしまうことがよくあります。このままでは、表情が険しく見えることがあるため、死後処置として目や口を閉じることが行われます。

-

目は、専用のアイキャップを使用するか、目薬をさして瞼を閉じた状態で軽く押さえます。

-

口は、顎の下にタオルを入れて軽く支えることで、自然に閉じることができます。

-

医療用の接着剤や特殊な糸を使って口を閉じることもあります。

死化粧(エンゼルメイク)の施し方

死化粧(エンゼルメイク)は、故人の顔を生前の姿に近づけるために行う処置です。

-

肌の乾燥を防ぐため、オイルや保湿クリームを塗ります。

-

くすんだ肌色を補正するため、軽くファンデーションを施します。

-

唇には血色を良くするためのリップカラーを使用します。

-

必要に応じてアイシャドウやチークを軽く施し、自然な表情に整えます。

このような処置を施すことで、死後の顔の変化を最小限に抑えることができます。

死後のむくみを軽減する方法

死後の顔のむくみは、血液や体液の停滞、死後硬直、腐敗の進行などが原因で起こります。これを軽減するためには、いくつかの方法があります。

低温管理によるむくみの抑制

死後の顔のむくみを抑える最も効果的な方法は、低温環境で遺体を保管することです。

-

冷蔵施設で遺体を保管することで、細菌の繁殖を遅らせ、むくみの進行を防ぐことができます。

-

遺体の周囲にドライアイスを置くことで、皮膚の膨張を抑える効果があります。

-

気温の高い時期には、適切な冷却措置を取ることで、むくみを軽減できます。

姿勢の調整

遺体の顔のむくみは、体液が低い位置に溜まることで悪化するため、適切な姿勢を保つことが重要です。

-

顔が上向きになるように枕を調整し、血液が特定の部位に集中するのを防ぎます。

-

頭をわずかに高くすることで、体液が顔に集まるのを抑えられます。

-

遺体の頭部を少し傾けることで、体液の均等な分布を促し、顔の変形を防ぐことができます。

遺体処置としてのエンバーミング

エンバーミングとは、遺体の血液を専用の保存液と入れ替え、体内の分解を遅らせる処置です。

-

エンバーミングを施すことで、血流の停滞を防ぎ、むくみの進行を抑えることができます。

-

遺体の保存期間を長くすることができるため、遠方の親族が駆けつけるまでの時間を確保できます。

-

顔のむくみだけでなく、全身の状態をより良好に保つことが可能です。

このように、死後の顔のむくみを軽減するためには、適切な処置と管理が重要です。適切なケアを施すことで、故人の顔を穏やかな表情に整えることが可能となります。

死後に顔がむくみ原因と影響のまとめ

- 死後、血液が循環しなくなり重力で顔の下部に集まる

- 血液が凝固し、血流の停滞が顔のむくみを引き起こす

- 体液の移動が止まり、皮膚の下に溜まることで膨張する

- 死後硬直が進行し、一時的にむくみが抑えられることもある

- 12時間以降に体内でガスが発生し、顔が膨張しやすくなる

- 高温環境では分解が早まり、むくみの進行が速くなる

- 窒息や溺死では血流の異常によって顔の腫れが強くなる

- 外傷や脳出血が原因で顔の片側だけが腫れることがある

- 鼻や口から体液が漏れ出すことで顔の形が変わることがある

- 適切な温度管理で血液の凝固を抑え、むくみを軽減できる

- 遺体の姿勢を調整することで顔に体液が集中するのを防げる

- 目や口を閉じる処置を行うことで表情を穏やかに整えられる

- 死化粧により、顔色や血色を整え生前の姿に近づけられる

- エンバーミングを施すことでむくみの進行を遅らせることが可能

- 低温保存やドライアイスの使用で顔のむくみを最小限に抑えられる

<参考サイト>

- 日本人の死生観・遺体観に基づくグリーフケアとしてのエンゼルメイクに関する考察:

- 大阪大学大学院医学系研究科の小林珠実氏による論文で、日本の伝統的な死生観や遺体観とエンゼルメイクの関係について考察しています

- 脳CT画像における死後変化と最近の研究動向:

- 日本診療放射線技師会が公開している論文で、死後の脳CT画像に見られる典型的な変化や最新の研究知見について述べられています。

- 看護師によるエンゼルケア実施後の遺体トラブルの発生頻度と葬儀担当者の対応:

- 日本看護科学学会の研究で、エンゼルケア後の遺体に関するトラブルの頻度や葬儀担当者の対応について調査しています。